導入方法は基本的に配布元のサイトやGitHub、同梱されているreadme、配布動画に記載されているものを読んでください。

AviUtl情報

/AviUtl

後述するプラグイン「patch.aul」制作者が書いているScrapbox。AviUtlに関する情報の宝庫。

参考にした環境構築のための解説ページがあります。

「/ePi」「nazosauna AviUtl」もオススメです。

最小環境の作り方

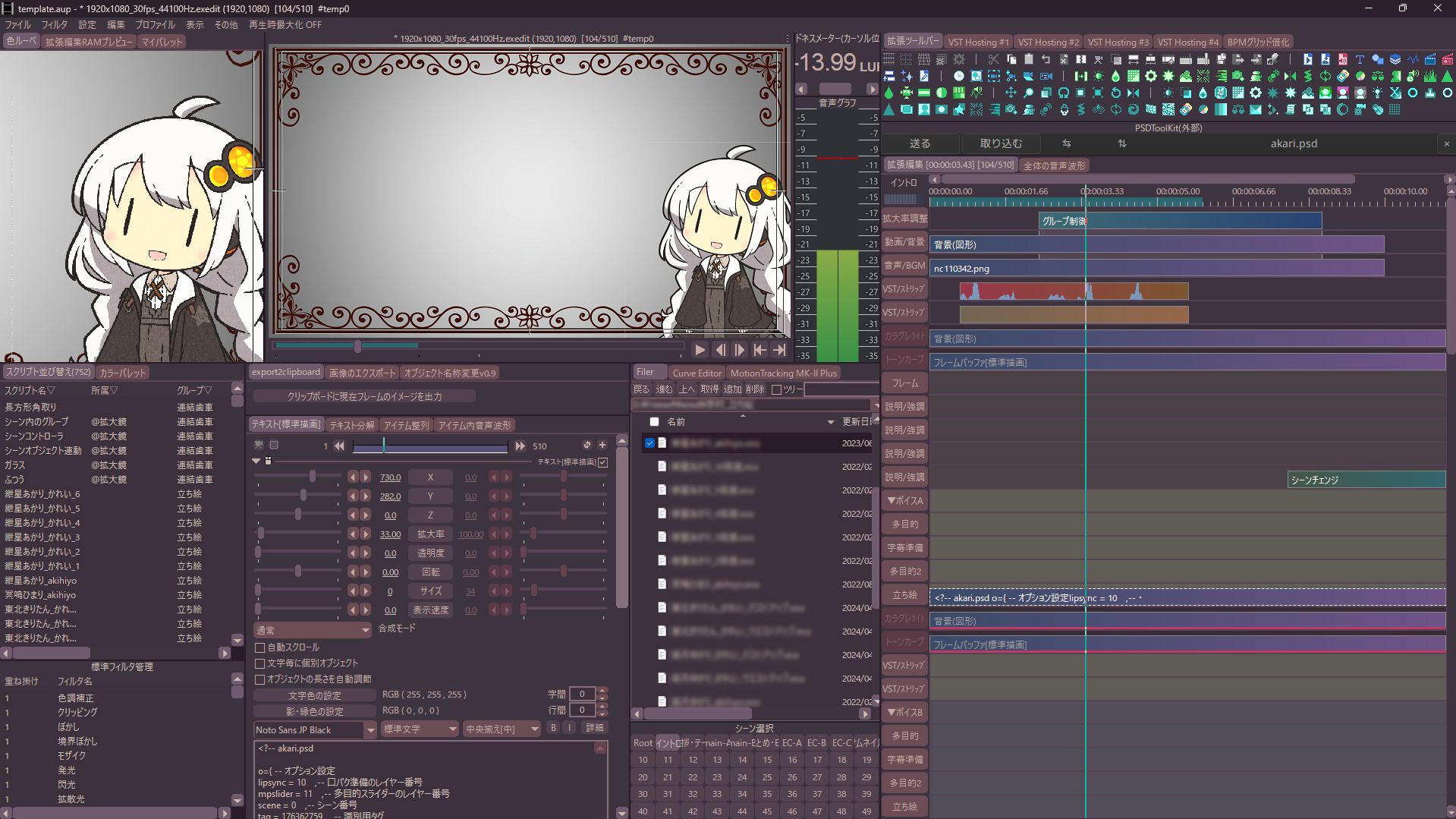

まずAviUtl本体と拡張編集の最小環境を作ります。

この最小環境の作り方によってはあとから不便を感じたり、設定ミスによって動くはずのプラグインも動かずに重くなったりするのでとても重要です。

本体と拡張編集のダウンロード

AviUtlから「aviutl110.zip」、拡張編集Pluginから「exedit92.zip」をダウンロード。

AviUtlのサイトにアクセスできない場合はブラウザが勝手にURLを変えている可能性があります。

URLの「https://…」の「s」を取って「http://…」に変更してください。

間違えて0.93テスト版をダウンロードした場合でもダウングレードできます。

拡張編集 0.93rc1→0.92 移行ガイド – /ePi

グループリンク導入

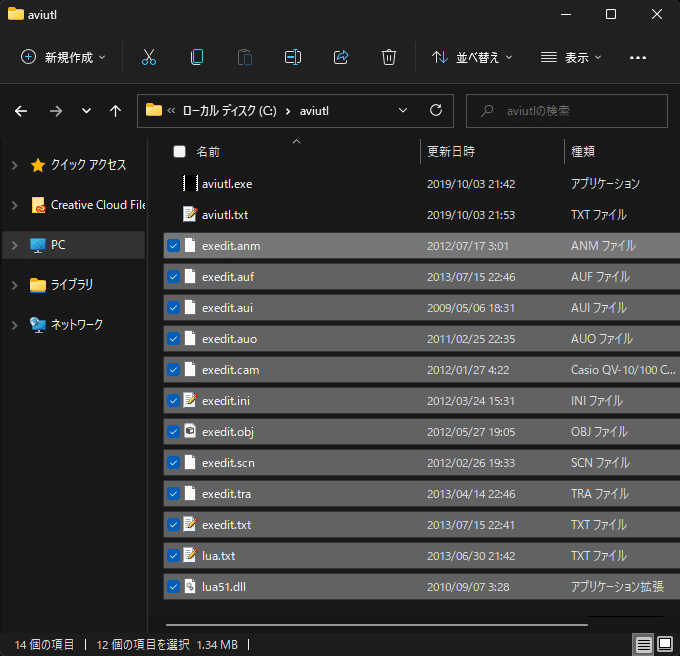

ダウンロードした「aviutl110.zip」を解凍し、中身をすべて移動させます。

下手な場所に置くとWindowsが悪さをして正しく動作しない可能性があります。

推奨はWindowsの管理外であるドライブ直下です。

「exedit92.zip」も解凍し、中身のファイルをすべて「aviutl」フォルダに移動させます。

AviUtlの設定

「aviutl.exe」をダブルクリックで起動し、動画を読み込むときの設定をします。

AviUtlのみでは動画の最初と最後をカットするくらいの大雑把な編集しかできません。

メインウィンドウのサイズ固定

このまま画像や動画を取り込んでしまうと、ウィンドウがそのサイズまで拡大されてしまいます。

「表示タブ>拡大表示>WindowSize」にすることでウィンドウのサイズが変化しなくなります。

基本設定

サイズ設定がおかしくならないようにする設定です。

デフォルトでこうなっているとは思いますが、違った場合重くなったり画質が悪くなったり縦横比がおかしくなったりするので念のため。

使用方法をわかっているなら変更していても良いです。

システム設定

「ファイルタブ>環境設定>システムの設定」でシステム設定を開いて設定します。

- 最大画像サイズ:AviUtlが扱える最大の画像サイズ

「扱う動画の最大サイズをAviUtl」側の「扱う画像の最大サイズを拡張編集」で扱っていますが、ややこしいのでこちらのみ変更します。

- 最大フレーム数:AviUtlで扱える動画の長さ(フレーム数)

読み込む動画のfps×出力する動画の最大秒数≒最大フレーム数 で計算します。

初期値では30fpsの約3時間の動画、または60fpsの約1時間半の動画まで編集できます。

下限は1024、上限は8388607です。

| fps | 長さ | 必要な最大フレーム数 |

|---|---|---|

| 30 | 5分 | 9000 |

| 60 | 5分 | 18000 |

| 30 | 1時間 | 108000 |

| 60 | 1時間 | 216000 |

| 30 | 4時間 | 432000 |

| 60 | 4時間 | 864000 |

| 60 | 38時間50分 | 8388000 |

- キャッシュサイズ:AviUtlで使えるメモリサイズ

自分が使っているPCのメモリサイズに合わせて設定するのが良いです。:参考サイト

ちなみに4000~8000Mbyteあれば十分らしいです。

- 再生ウィンドウの動画再生をメインウィンドウに表示する

編集中のプロジェクトを再生するときにメインウィンドウで確認できるようになります。

デフォルトでは「再生ウィンドウ」という別ウィンドウでしか確認できません、

- 編集のレジューム機能を有効

AviUtl終了時に自動的にプロジェクトを保存してくれるようになります。

また、AviUtlを終了した時に開いていたプロジェクトを自動で読み込んでくれます。

- ファイルのドラッグ & ドロップ時にファイル選択ダイアログを表示する

ファイルをメインウィンドウにドロップすると、ファイル選択画面が出るようになります。

AviUtlのメインウィンドウではなく拡張編集のタイムラインのほうにドロップしなければいけないので、間違えた場合の警告として使用します。

拡張編集の設定

AviUtlのみではできない動画の途中のカット編集やテキストの挿入など細かな編集を行うための設定です。

AviUtlの編集は基本的にこの拡張編集を使って行うので非常に大事な設定です。

タイムラインの表示

「設定タブ>拡張編集の設定」で拡張編集のタイムラインを表示します。

ここに録画した動画ファイルや音声ファイル、画像などを投げ込むことで細かな編集ができるようになります。

環境設定

拡張編集のタイムラインウィンドウ上で右クリックし「環境設定」を開いて設定します。

メモリ関係エラーを起こさないための推奨設定 – nazosauna AviUtl

- レイヤーの幅:タイムラインのレイヤー幅

大きいと表示量は減るものの見やすくなり、小さいと表示量が増えるものの見づらくなります。お好みで選んでください。

※ここの項目は再起動せずとも設定が反映されます。

- 再生ウィンドウで再生した際にカーソルを連動

再生時に赤い縦棒(表示フレーム)を移動させるかの設定です。

お好みで設定してください。

ONの場合:

編集中のプロジェクトを再生→停止すると、停止した位置で止まります。(一時停止)

OFFの場合:

再生を開始した位置に戻ります。(停止)

- 中間点追加・分割時に中間の値を反映する

透明度を0→100のようにフェードイン設定したオブジェクトに分割/中間点を挿入した際、その地点の値をどうするかの設定です。

お好みで設定してください。

ONの場合:

分割/中間点の挿入した場所で「0→50」と「50→100」になります。

OFFの場合:

「0→100」と「100→100」になります。

お好みで設定してください。

ONの場合:

マウスカーソルがどこにあっても現在の表示フレームの位置で中間点追加・分割が行われます。

OFFの場合:

マウスカーソルで右クリックした位置で中間点追加・分割が行われます。

- オブジェクトの端をつまむときに隣接するオブジェクトも選択

オブジェクトが隣接している場合に長さを変更したときの動作の設定です。

お好みで設定してください。

ONの場合:

隣接してる部分からオブジェクトの長さを変更すると、隣接しているオブジェクトもくっついて長さが変化します。

OFFの場合:

隣接しているオブジェクトの長さは変更せず、選んだオブジェクトの長さのみが変化します。

- 自動バックアップ

AviUtlは応答不能で固まることがあるので、しっかりバックアップを取りましょう。

バックアップの復元は、タイムライン(拡張編集)上で右クリックして「バックアップファイルから新規作成」で開いてください。

バックアップデータはexedit.aufと同じ階層にある「backup」フォルダにあります。

- バックアップの間隔:1分

バックアップに負荷はほとんどかからず、バックアップ自体の容量も小さいので頻繁に行っても大丈夫です。

- バックアップファイルの最大数:100以上

自動バックアップするファイルの最大数です。

最大数を超えた場合、古いものから自動削除されます。

120にすると、1分×120回まで保存=120分=2時間分のバックアップまで保存できます。

- 動画ファイルのハンドル数:InputPipePlugin無:8 InputPipePlugin有:20~32

タイムライン内で扱う事ができる動画の最大数です。

デフォルトでは動画を8個まで混ぜて編集することができます。

上げすぎるとメモリーエラーを吐くことが増えます。

後で導入する「InputPipePlugin」を導入すると16~32くらいまで増やすことができます。

- 画像データのキャッシュ数:2以上4以下

次項目の「最大画像サイズ」を扱える画像の数の事です。

(次の設定をしない場合はAviUtlで設定した「最大画像サイズ」を参照します。)

この項目のわかりやすい説明はこちら:Scrapbox

大きくしすぎるとメモリ使用量が増えますし、小さくしすぎても設定した上限を超えると重くなります。

| 最大画像サイズ | 画像データのキャッシュ数 | |

|---|---|---|

| 目安1 | 3000×3000 | 3~5 |

| 目安2 | 4000×4000 | 3~4 |

| 目安3 | 5000×5000 | 2 |

- 最大画像サイズ:取り込む画像サイズ+α

拡張編集が扱うことのできる最大画像サイズのことです。シーンの大きさや表示できる画像のサイズを制限します。

何も設定しなければAviUtl側の最大画像サイズが適用されます。

前述した通り、ややこしいのでこちらは設定しません。

(一応、AviUtl側は最大動画サイズ、拡張編集側は最大画像サイズ+αにした方が軽くはなる模様)

設定後は設定を反映するため&次の設定をするためにAviUtlを落としてください。

メモリ使用量改善

2023年8月ごろに見つかった設定です。

AviUtlの設定ファイル「aviutl.ini」ファイルをメモ帳などで開いて[system]を探してください。[system]の下に以下を追記するとメモリ使用量が改善します。

buffer=2最小環境の完成

これで最小環境の完成です。AviUtlを起動し、設定が反映されているか確認してください。

このままではできることが少なすぎるため、プラグインを追加します。

プラグイン導入

AviUtlには有志の方が作成・配布してくださっているプラグインが大量にあります。ありがたく使わせていただきましょう。

ここではAviUtlを扱う上で編集内容を問わず誰もが無条件で入れたほうが良い必須級プラグインを紹介します。

導入前準備

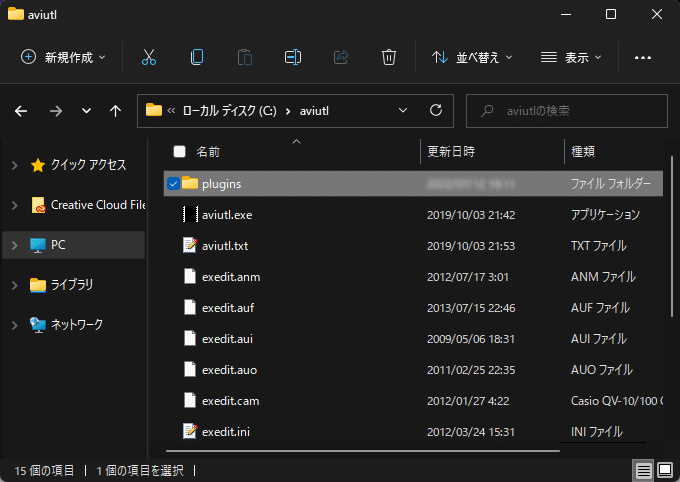

「aviutl」フォルダにプラグインを格納する「plugins」フォルダを作成します。

基本的にこのフォルダに入っていないプラグインは動作しません。

※例外はありますが、その場合は配布サイトに格納場所が記載されています。

(スクリプトを使用する場合は同じように「script」フォルダを作成してください。)

patch.aul

AviUtl・拡張編集プラグインの膨大なバグを直したり、機能を追加したり、軽量化するプラグイン。

バグ修正が主な機能で、そのほかにAviUtlの軽量化・高速化、Redo機能(やり直し)、タイムラインのオブジェクトのカラー変更(テーマ機能)などの機能追加があります。

フォーク版からはオブジェクトがないレイヤー名、グリッド設定も保存できるようになりました。

ダウンロード

本家の開発者が忙しいらしく、ほぼ共同開発していた方がフォーク版として開発を引き継いでいます。

導入

ダウンロードしたファイルに同梱されている「patch.aul.txt」に書かれています。

テーマ機能を使用する場合は、「patch.aul.json 編集」を使用すると良いです。:GitHub

「Patch.aul」の「オブジェクトの色変更」と、「アルティメットプラグイン」の「ExEditTweaker」または「エディットボックス最適化」プラグインの「枠線描画」を両立したい場合、「patch.aul.json」の「”fast.exeditwindow.step”: 0」を「”fast.exeditwindow.step”: -1」に置き換えてください。

L-SMASH Works(Mr-Ojii版)

扱えるデータを増やすためのプラグインです。

AviUtlの最小環境では以下の拡張子しか扱えません。

- .wav

- .avi

- .jpg

- .bmp

- .png

導入して自分で設定ファイルの記述を増やすことにより、画像形式のファイルを動画形式のファイルとして読み込むこともできます。(.gifなど)

ダウンロード

上記のURLから最新の日付のをダウンロードしましょう。

※ダウンロードするべきファイルはちょくちょく名前が変わるので、Releaseページのおすすめとして書かれているものをダウンロードしてください。

導入

ダウンロードしたフォルダを解凍し、「lwcolor.auc」「lwdumper.auf」「lwinput.aui」「lwinput64.aui」「lwmuxer.auf」を「plugins」フォルダに移動させます。

※InputPipePlugin 2.0に合わせて、64bit版 L-SMASH Worksである「lwinput64.aui」が同梱されるようになりました。

「lwinput64.aui」が存在する場合、「InputPipeMain64.exe」が実行されます。

D&Dで投げ込んだファイル形式の自動判別設定

「aviutl」フォルダにある「exedit.ini」をメモ帳などで開き、編集します。

L-SMASH Worksを導入した時点でどのファイル形式にも対応できるようになっていますが、ここに記述されていないファイル形式は「取り込んだファイル形式をどのオブジェクトとして読み込むのか」が自動で判別されません。

ここに記述せずとも手間のかかる方法で読み込ませることは可能です。

ですが今後何回も同じことをするのは時間のムダと言わざるを得ないので素直に記述しましょう。

デフォルトでgifファイルは画像ファイルに設定されているので、動画として読み込みたい場合は書き換えましょう。

設定

AviUtlを起動します。

「ファイルタブ>環境設定>入力プラグインの設定>L-SMASH Works File Readerの設定」を開きます。

- ▢Libav+L-SMASHn

チェック無し推奨。

もし動画が上手く読み込めない場合に切り替えてみると良いです。

- ▢VFR->CFR

基本チェック無し。

AviUtlではVFR(可変フレームレート)に対応していないためCFR(固定フレームレート)として読み込まれます。その結果、映像と音声がずれて音ズレが発生します。

ここにチェックを入れるとVFRをCFRに変換して読み込むようになるので、音ズレ修正目的で使う項目です。もともとCFRなら必要ないと思います。

(ただしチェックを入れただけで直るものではない。次の項目で説明。)

- CFR:

動画の最初から最後までフレームレートが一定。

安定している代わりにファイルサイズが大きくなります。 - VFR:

動画のシーンによってフレームの数が変更。

動きが激しければ高く、動きが少なければ低くし、ファイルサイズを削減する。

- 右側のテキストボックス

VFRからCFRに変換する際のフレームレート設定です。

ここには録画した動画のFPSを入力します。

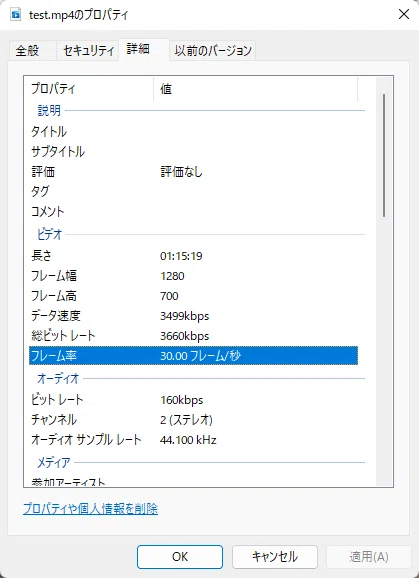

録画した動画を「右クリック>プロパティ」で開いたウィンドウの「詳細タブ>フレーム率」で確認できます。

ここが「60.00 フレーム/秒」なら「60000/1000」、

「30.00 フレーム/秒」なら「30000/1000」と入力します。

- 23.976fps → 24000/1001

- 24fps → 24000/1000

- 29.97fps → 30000/1001

- 30fps → 30000/1000

- 59.94fps → 60000/1001

- 60fps → 60000/1000

しかし、それでもズレることがあるので、その場合は

60fpsの場合:60001/1000 や 59996/1000にしてみる。

30fpsの場合:30005/1000 や 299999/10000にしてみる。

などといった微調整が必要です。

また、これの設定はプロジェクトに紐付けされないので、fpsが違うプロジェクトを開く場合は都度変更し、再起動してください。

- Create Index file

チェック有り推奨。

「〇〇.lwi」ファイルを生成する項目です。

動画や音声ファイルを読み込むと生成され、次回以降は動画ファイルではなくこのファイルを読み込むことで読み込みを早く、安定させることができます。

チェックを外すと逆に重くなるので外さないようにしましょう。

後述する「Use cache dir」にチェックを入れることにより生成場所を変更できます。

- ▢Handle cache

同一ファイルを開く要求が複数回あった際、ハンドルを使いまわします。

InputPipePluginにもあるハンドルキャッシュと競合をしてしまうため不要。

拡張編集で分割した動画全てに再読み込みが発生するのを改善するための機能。

- Use cache dir

チェック有り推奨。

「〇〇.lwi」ファイルを「lwi」フォルダに生成するようにします。

「lwi」フォルダの場所は後述する「Cache directory path」で指定できます。デフォルトでは「lwinput.aui」と同じディレクトリにフォルダが生成されます。

- ▢Libav video index / Libav audio index

チェック無し推奨。

マルチトラックに対して読み込むindexを指定するための項目です。

マルチトラック収録したファイルを読み込む場合、都度設定を変更してAviUtlを再起動したあとファイルを読み込みましょう。

ここの設定を変えてエラーを吐いてしまった場合、lwiファイルを削除するまで正常に読み込めません。

- Preferred decoders

libvpx,libvpx-vp9と書くと、透過WebMを読み込めるようになります。(透過WebMとは「透明な背景を持つビデオ(webm)」)

また、適切な設定を行うことで、GPUによるデコードを行うことができます。二つを追記する際は「,」で区切るのを忘れないように。

- Cache directory path

「〇〇.lwi」ファイルを生成する「lwi」フォルダの場所を指定する項目です。

未記入の場合は「lwinput.aui」と同じディレクトリに生成されます。

※「Use cache dir」をONにしないとここで指定したフォルダに生成されません。

InputPipePlugin

L-SMASH Worksが使うメモリを別プロセスで実行し、AviUtl本体のメモリ使用量削減の効果を狙う入力プラグインです。

これがないとエンコード中にメモリ不足に陥って強制終了します。

ダウンロード・導入

「InputPipeMain64.exe」もpluginsフォルダに移動してください。

※64bit版 L-SMASH Works「lwinput64.aui」が存在する場合、「InputPipeMain64.exe」が実行します。

「InputPipeMain64.exe」作成時に「lwinput64.aui」が存在しなかった。

のちに「lwinput64.aui」が作られた。

存在しないのになぜ作ったのかは不明。

設定

AviUtlを起動し「ファイルタブ>環境設定>入力プラグインの設定>InputPipePluginの設定」を開き、以下のように変更します。

次に「ファイルタブ>環境設定>入力プラグインの優先度の設定」を開き、以下のように優先度を並び変えます。上に行くほど優先度が高く、上から順に適用されます。

InputPipePluginが動いていることを確認する – nazosauna AviUtl

LuaJIT

AviUtlのスクリプトは「Lua」というプログラムで書かれています。

AviUtlの拡張編集プラグインに同梱されている通常版のLuaを、改良が進んだ高速版のLuaJITに置き換え、処理を高速化させます。

ダウンロード・導入

導入方法はダウンロードしたファイルに同梱されている「README」に書かれています。

トラブル

リンク先に記載されていますが、このLuaJITを導入した環境で93さんが配布されている「DelayMove」というスクリプトを使用するとバグる、というものです。

(書かれている通り93さんのスクリプトの書き方のせい)

メモ帳などで「@DelayMove.anm」を開き、該当の箇所156,158行目のmath.minの最後に「,1」付け足すことで正常に動作するそうです。

▼156~158行目置き換え用

local start=math.min(1,math.max(0,(time/iD)),1)

local ending=(total-time-oD)/oD + 1

ending=math.min(1,math.max(0,ending),1)かんたんMP4出力

出力プラグイン。エンコーダです。

細かい設定はできませんが簡単にそれなりの画質でmp4出力できます。

ダウンロード・導入

仮修正版で問題ないです。

導入方法は同ページに記載があります。

出力方法

「ファイル>プラグイン出力>かんたんMP4出力」を開き、「ビデオ圧縮」をクリックするとかんたんMP4出力の設定画面が出てきます。

- 画質:

数値を上げると画質が上がります。オススメは最大の100です。 - 音質:

数値を上げると音質が上がります。オススメは最大の192kbpsです。

強いこだわりがなければ128kbpsで十分です。

両方とも最大値でやってみて思ったより動画容量が大きくなったり、PCスペック的に厳しそうなら下げましょう。

画質は35、音質は実況動画なら96kbpsくらいまでならまあまあ見られると思います。

- ハードウェアエンコード:

チェックをつけるとCPUの代わりにGPUでエンコードします。

CPUと比べると高速&省エネです。

グラフィックボードが搭載されてるPCでのみ使える設定です。よくわからなければオンにして、失敗したらオフにしましょう。

設定が終わったら「OK」を押してファイル名を入力したら保存で出力しましょう。

x264GUIEx

出力プラグイン。エンコーダです。

とても細かく設定ができ、動画のサイズを軽くし、画質・音質にこだわることができます。

ダウンロード・導入

導入方法は同ページにリンクがありますので、そちらをご覧ください。

出力方法

「ファイル>プラグイン出力>拡張 x264 出力(GUI) Ex」を開き、「ビデオ圧縮」をクリックするとx264guiExの設定画面が出てきます。

簡単なやり方

上部のタブ「プロファイル」から目的にあったプリセットを選んで「OK」。

詳細なやり方

左側「x264」タブ

- 手っ取り早くキレイにしたい場合は「シングルパス – 品質基準VBR」

- ファイルサイズやビットレート値の上限を気にせず、映像の品質最優先で処理します。

- ファイルサイズを指定したい場合は「自動マルチパス」

- ニコニコ動画など、動画の投稿サイズが決まっている場合に有効です。

プリセットのロード

よくわからなければ「-1」と入力して自動計算してもらいましょう。

品質を高くしたり、ファイル容量に制限をかけたりしたい場合は、右上の「ビットレート計算機」からここの値を求めることができます。

詳しくはこちらのサイトを見てみてください。

[Aviutl] どう設定すればいいのか分からない人必見!映像と音声の”ビットレート”の設定値の目安 – ゲマステ!- 新作ゲームレビュー, マイクラ, ゲームMOD情報まとめ

色空間

- colormatrix:自動

Aviutl「設定タブ>色変換の設定>出力>自動」の時に、解像度720p未満は「smpte170m」、解像度720p以上は「bt709」にエンコード開始時に自動で指定してくれます。

左側「フレーム」タブ / GOP関連設定

- キーフレーム間隔の上限:-1(自動)

右側「音声」タブ

- エンコーダ:AAC (ffmpeg)

- モード:AACビットレート指定

- ビットレート:128~320kbps(無難なのは128kbps)

もっと詳しく知りたい方は以下のサイトを見てみてください。

設定が終わったら「x264」タブに戻って「新規保存」でプロファイルを保存し、右下にある「OK」を押してファイル名を入力したら「保存」で出力しましょう。

AviUtl基本環境完成

これで基本的な編集はできるようになりました。

他にも便利なプラグインはありますし、スクリプトも追加することでいろんなことができるようになります。

他のオススメプラグインは別記事で紹介します。